Zwei Fotos, die ins Auge fassen, wie sich das Haus seinen Bewohnern und Nutzern zuwendet: mit einer skulptural gestalteten Freitreppe, deren Dach terrassenartig als Freikanzel genutzt werden kann. Dies Motiv agiert wie ein Schauspieler, der die wesentlichen Eigenarten des Entwurfs vorspielt: daß Kirchraum und Gemeindesaal im Obergeschoß liegen, aber ergänzt werden durch einen Gemeindeplatz, auf dem festliche Veranstaltungen stattfinden können.

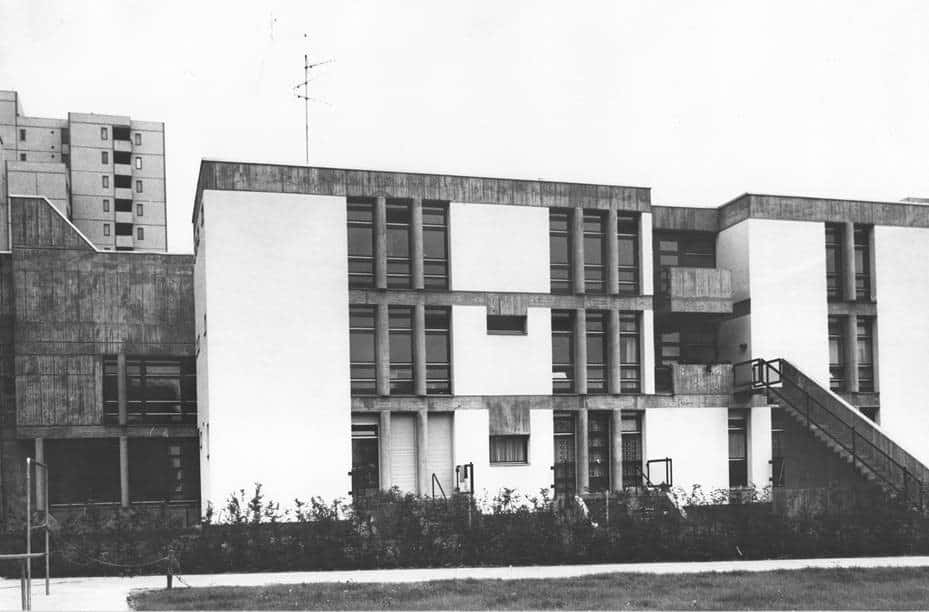

Das Foto links zeigt zudem, wie das Gemeindezentrum Kontakt aufnimmt zur benachbarten Grundschule, deren Freiflächen auf der Straßenseite offen übergehen in den Gemeindeplatz, der um etwa einen Meter angehoben ist, um sich selber auch körperlich vorzustellen.

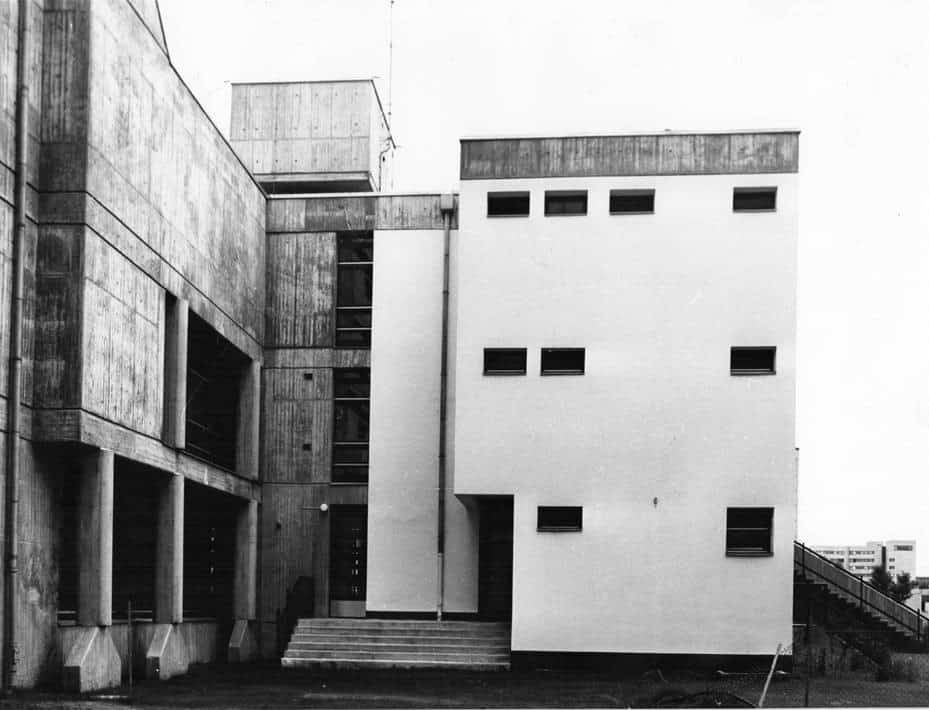

Das Foto rechts ist der Versuch, die markantesten Elemente der Gestalt des Hauses in ein Bild zu bannen: im Hintergrund die geschlossene Außenwand des Kirchraums, den damit zusammengewachsenen Turm und die plastischen Lamellen der Glockenstube – und im Vordergrund die suggestive Eingangstreppe.

Auf beiden Fotos spielt das schwarz lackierte Stahlgeländer eine wichtige Rolle: es ist das Element, das den Kirchbesucher an die Hand nimmt und ihn einstimmt auf die Kargheit und Bildarmut der Innenräume, die er betreten wird. Der Architekt hat damals eher an die Katakomben der ersten Christen gedacht, die sich im Off verstecken mußten, an die Diaspora, die noch nichts von dem Reichtum besaß, der im Mittelalter, im Barock, der Renaissance, dem Klassizismus und dem Eklektizismus des 19. Jahrhunderts die Gläubigen mit einer überreichen Bilderfülle umstellte.

KARGHEIT UND ABSTRAKTION entsprachen dem Lebensgefühl und den Erwartungen unserer 1960er Jahre, die sich in der heutigen Konsum- und Bildseligkeit schwerlich wiedererkennen würden.

Wie antwortet das Haus auf die Nachbarschaft?

Links ein Foto der Gartenseite, der den Größenunterschied zum städtischen Gegenüber andeutet: die Betonfertigteilfassaden der Wohnhochhäuser mit ihren stereotypen, knapp bemessenen Fensteröffnungen sind in Anschnitt zu sehen; darauf reagiert das Haus mit der betonten Großstäblichkeit der geschoßhohen Fensteröffnungen.

Rechts eine Aufnahme, die die angrenzenden Partien der Grundschule einbezieht. Sie sehen die Fensterbänder der Klassenräume im Zusammenspiel mit dem Flachrelief der weißen Putzfassaden und den leichten Einschnitt, der darauf vorbereitet, daß ein anderes und auch ganz anders gestaltetes Haus die Fortsetzung der vom Stadtplan vorgegebenen Gesamtfigur bildet. Der betonte Vertikalismus des Gemeindezentrums ist also zugleich Fortsetzung des städtebaulichen Ganzen und Betonung der Selbständigkeit des Einzelhauses.

Zwei Fotos, die den MATERIALEN GEGENSATZ zwischen dem Gemeindetrakt und dem Wohnbautakt unterstreichen. Auch auf der Gartenseite ist noch zu erkennen, daß der Gemeindeplatz auf der Straßenseite um einen Meter höher angelegt ist. Deshalb die Differenzstufen am Übergang zur privaten Gartenfläche.

Ein nicht ganz alltägliches Detail: die sichtbar gemachten Fundamente der säulenähnlichen Stützelemente, die das „Hochstemmen“ des Baukörpers gestisch verdeutlichen.

Details

An zwei Innenraumdetails läßt sich die Entwurfshaltung heute am besten ablesen, weil sie im Innenraum noch unbeeinträchtigt zu erkennen sind.

Die Altarzone links, von der Seite aufgenommen, zeigt, wie eine Reihe von Entwurfsentscheidungen zusammenwirken und die Atmosphäre des ganzen Innenraums bestimmen. Wir sehen die Altarnische, die dem Altartisch und der kleinen Altarinsel den räumlichen Rückhalt geben, den in der traditionellen Architektur die Apsis geboten hätte. Wir sehen ins offene Nebenschiff hinein, wo eine halbkreisförmige Wandausbuchtung dem Taufstein ein eigenes Oberlicht gibt. Auf der Empore genau darüber steht die kleine Orgel. Der Schatten dahinter ist ein Blick ins offene Turmuntergeschoß, in dem die Treppe zur Empore ansteigt.

Der Altar, hier unter dem beidseitig überhängenden Altartuch verborgen, ist ein Tisch aus massivem Beton. Der Leuchter auf dem Altar könnte abstrakter kaum sein: ein U-Profil aus Walzstahl, auf einem Stahlrohrständer stehend, trägt eine Reihe von Kerzen; der Leuchter steht asymmetrisch und kragt seitlich über. Die Längsachse des Raums wird von dem kleinen „durchgesteckten“ Betonkreuz beherrscht, das sich für den Architekten einfach aus der Neigung der Nischenwand „ergeben“ hat und sie unterstreicht: dadurch, daß das Kreuz innen hängt und außen steht. Die sehr rauhe Sichtbetonoberfläche war für uns der Anlaß, zwei Blattsilberbänder – ein breites und ein schmales – einzusetzen, um den ganzen Raum mit einer matt glänzenden Aura auf rauhem Grund zu umfangen. Sie haben im Laufe der Zeit einen Goldton angenommen. Sie sind „Bild“ eben dadurch, daß sie keines entwerfen. (Werner Düttmann hat das für St. Martin etwas feierlicher ausgedrückt, als er vom „anderen“ Raum sprach, der Bilder nicht brauche, weil er selbst Bild sei.)

Das Foto rechts ist ein Blick von der Empore und zeigt nicht nur das durchlaufende Oberlichtband, sondern auch, wie sich so ein säulenähnliches Stützelement – ein Betonfertigteil – aus einem tragenden quadratischen Kern und zwei seitlich überkragenden Halbsäulen zusammensetzt und – wie eine Säule – dazu dient, das Thema „Hochstemmen einer Last“ zum Ausdruck bringen. Die großen weißen Gipskissen, die offen unter die Stahlbetondecke gehängt sind, sorgen für gute Akustik, denn die glatten Unterflächen reflektieren die hohen Frequenzen in die Raumtiefe, währen die weichen schallschluckenden Matten auf der Oberseite die tiefen Frequenzen ausschalten.

Mit einem Wort: alle Mittel, die der Architekt aufbietet, sind nur scheinbar tote Materie: sie agieren wie Darsteller auf der Bühne unserer Wahrnehmung; sie verweisen auf Bilder, die wir alle im Kopf mit uns herumtragen, ohne sie zu „imitieren“ oder als Vorbilder zu „zitieren“; sie versuchen schlicht, sich selbst auszudrücken.